皆さんは、お菓子🍩やパン🍞など手作りすることはありますか❓

ブラウニーを作った4年次生が、ゼミの仲間に振舞いました💖 「いつもありがとう!」という思い?それとも「卒論お疲れ!残り一か月ちょっと、お互い頑張ろう💪」という励ましかな?

何はともあれ、美味しいものを食べると元気になりますね✨

川崎医療福祉大学

皆さんは、お菓子🍩やパン🍞など手作りすることはありますか❓

ブラウニーを作った4年次生が、ゼミの仲間に振舞いました💖 「いつもありがとう!」という思い?それとも「卒論お疲れ!残り一か月ちょっと、お互い頑張ろう💪」という励ましかな?

何はともあれ、美味しいものを食べると元気になりますね✨

長期夏休み👒も終わり、今週から秋学期の講義が始まりました!!

90分講義が長く感じるかもしれませんが、どの学年も大切な時期ですね。最初が肝心ですから頑張りましょ👩

また、寒暖差疲労を起こさないように、体調管理もしっかりしたいですね👚

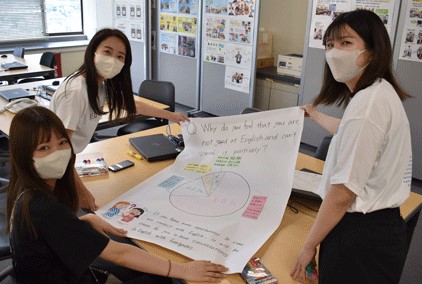

私たちは「異文化コミュニケーション論」(ティム先生)を履修しています。

外国人と話す際に、アイコンタクト👀やジェスチャー✋など日本人とは距離感が異なることを学びました。初対面の人と話す時には、十分な距離を保ち話すのが日本人の特徴です。

今日はグループ発表でした。私たちのグループは、”日本人と外国人の間で「なぜ英語の苦手意識があり、積極的に話せないのか?」” をテーマにプレゼンを行いました。本講義の受講生対象に調査すると、「伝えたいことが英語に変換できない」という回答が最多でした。英語に触れる機会を増やせば、外国人と英語で会話がしやすくなるのはないでしょうか✨

In this lesson, we were learning about communication styles. We were learning how to be more proactive communicators. It’s important to be true to your natural way of communicating. But, if we can be a little bit more proactive, we can make new connections in life. We can make new friends. These skills also help us to welcome patients in hospitals and improve the level of service we provide💪.

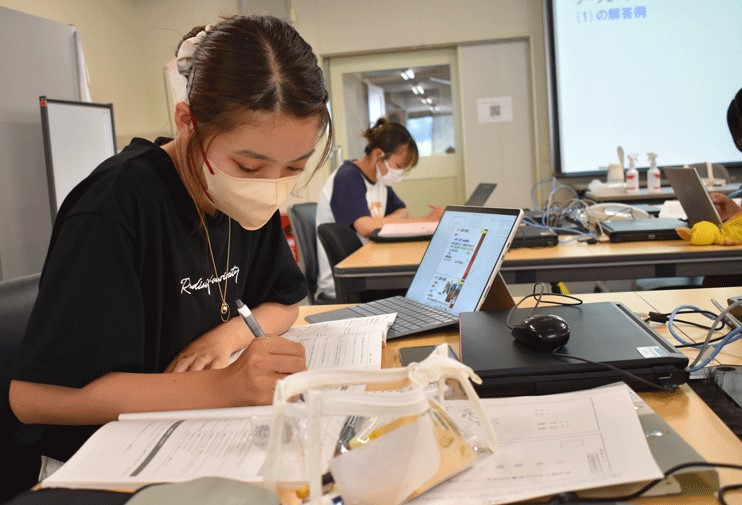

今日の講義内容は、「さまざまな患者への対応」についてでした。

問題設定「白杖を持った女性が、かなり焦った表情でハンドバッグの中に手を入れて何かを探している」

病院受付にいるあなたは、どう対応しますか?

事前送付された講義スライドを、各自のPCで見ながら解答を書きました。その後は、2人一組でロールプレイを行いました。実践すると対応の難しさが理解できますね!

春学期も後半戦です!

基礎ゼミでは、入学前課題であった「ブックレポート」の発表を行いました。グループ内で発表・質疑応答し、その後は各グループから選ばれた1名が発表しました。

本を読むのは、気力・体力・知力が必要ですね。でも、想像力が高まったり思考力が身についたり、語彙力が上がったり、知らない世界へと誘ってくれます✨

毎日、数ページずつでもよいので、読書を継続しましょう📚

昨年度まで川崎医科大学で心臓血管外科学教授をされていた種本和雄先生が講義をしてくださいました✨

医師の使命を熱く語られた先生のお話は、医療秘書・医療機関での事務職員をめざし、来年には学外実習に臨む学生の心にズッシリと響きました。医療福祉大学で学ぶ覚悟と、人の命を預かる医療機関で働く職業人としてのあるべき姿をはっきりと描けたことでしょう!

学生の特権である「分からないことは聴く!!」ことを忘れずに、もっともっと積極的に学ぶ気持ちを持ってください。

3年次の2月には、診療情報管理士認定試験を受験します☺

患者さんのために、診療情報を適切に管理・活用できる病院事務職員となれるよう1年次・2年次の授業を大切に、しっかり理解を深めていきましょう!

3年次生は、いよいよ学外実習が始まります。

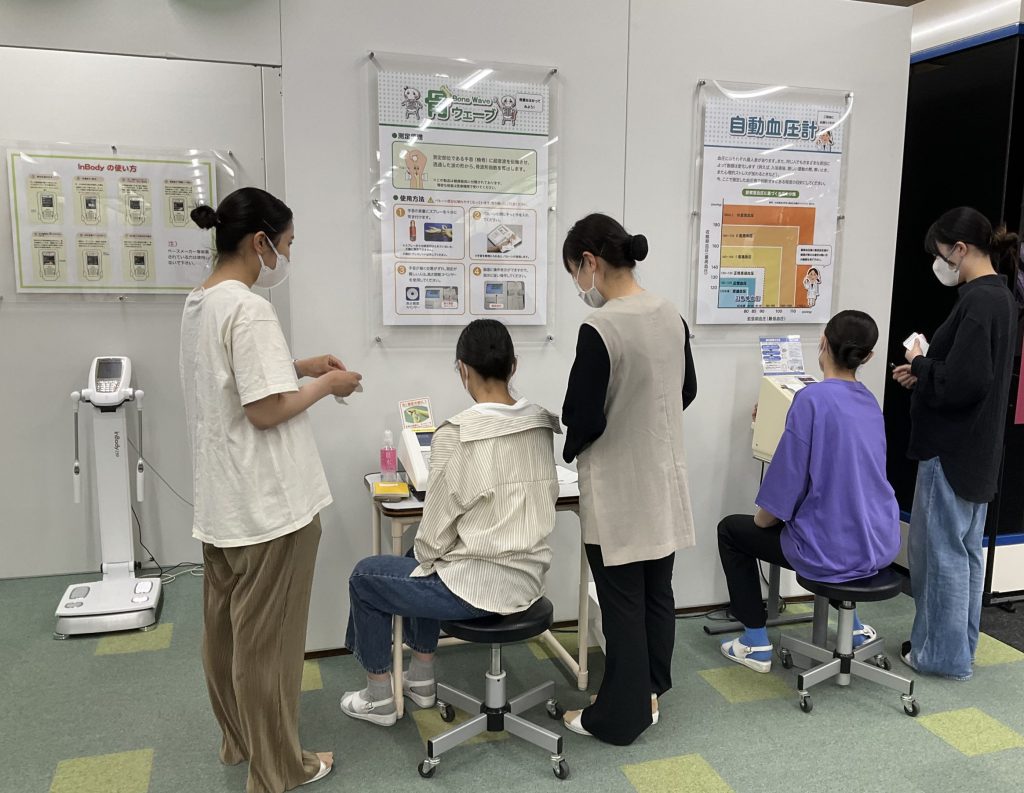

実習に向けての知識を深めるため、黒木ゼミの学生は現代医学教育博物館(メディカルミュージアム)を見学しました。館内では ”人のからだ” について、分かりやすく解説がされており、幅広くかつ楽しみながら医学の知識を得ることができます。

また、実際の臓器の重さを模型に触れて学ぶこともできます。クイズにもチャレンジし、「へぇ、そうなんだ」を連発しながら多くの学びを得ることができました。

血圧や骨量の測定、体成分分析を行い、自分のからだの状態のチェックを行うことで、生活習慣を見直すきっかけとなりました。本日学んだ知識をぜひ実習で活かしてください。

Tim’s 4th year seminar students made a ‘Yasashi Nihongo’ card game. Yasashi Nihongo is Japanese that is easy to understand. It is useful when talking to foreign patients, children, or the elderly. 3rd year students are playing the game. They are about to go on hospital training.

The game helps students explain symptoms in easy to understand Japanese. This means they can communicate well with foreign patients. The students had a great time playing the game and learnt some how to communicate proactively!